PIC UP!!

一見の価値あり。推薦図書。これはいい!! 推奨カエルもの。We recommend.

かえるのピクルス(pickles the frog)

「かえるのピクルス」は、ナカジマコーポレーションによるカエルのぬいぐるみキャラクターで、1994年に登場した30年を超えるロングセラーとなる。黒目がちな瞳がとてもカワイイ。

とはいえ発売後すぐにブームになったというわけでもなく、根強いファンが少しづつ増えていき今の安定した地位を築いたように思う。私もギフトショーで販促用のポストカードを毎年必ず頂いていた。地道に宣伝を続けてこられたナカジマのみなさま、ご苦労様でした。(イマコ)

※写真はポーズが付けられるように心材をいれて改造したものだが、今は初めからそういう構造のもの(下左)も発売されている人気モデルだ。

初代ピクルス・スパイスミックス 1994年

「かえるのピクルス」は、1994年に「ぬいぐるみを雑貨のようにオシャレに」をコンセプトとしたオリジナル生地スパイスミックスシリーズの第二段として熊・犬に続き登場した。これはその記念すべき初代のピクルス。今のソフトボアのものとは雰囲気こそ違え基本は同じ。変化は少ない。

私がこれを最初に目にしたのは、おそらく発売前の東京インターナショナル・ギフト・ショーで、

そのときブースのスタッフの方に「このカエルのぬいぐるみはいいですね。」と声をかけると「そうですか?」と訝しく見られたのを今でも鮮明に覚えている。おそらく社内ではそれほど期待されていなかったのではないかと。本来、ツルツルというかヌメヌメというかそんな皮膚を持つカエルをケバケバした布でぬいぐるみにすることに違和感を抱いた人はいても不思議ではない。

それが蓋を開けてみれば、シリーズの先輩であった熊や犬もいなくなり、なぜかカエルだけが長く愛されることになったのだから、世の中判らないものだ。

私も発売後すぐ初代を購入させて頂き、少し薄汚れてはいるが今も大切に。

いずれにしろ、ベタベタしたカエルをフサフサのぬいぐるみにしたエポックメーキングな商品であることは間違いない。いなくなってしまった仲間たちゾウ・クマ・ウサギ・パンダ・ネコ・ヒツジ・ヒヨコ・イヌ・サル・カッパの分まで頑張れ!!ピクルス!!(イマコ)

キャベツ太郎 ㈱やおきん

明治のカールが西日本限定の今、東でこれに代わるものとしてはこれしかないだろう。キャベツ太郎。しかしキャベツは一切使われていないようだが。詳しくないがJAS法や景品表示法などの面からはおそらく問題ない。キャベツが入っていると思って食べている人もいるかもしれないが多くはあるまい。キャベツ太郎は単なる名だ。キノコの山にキノコは入っていないのと同じだ。銘菓ひよこにもヒヨコは使われていない。ならば、これがキャベツスナックという名前だったらどうなのだろうか。それだと少し微妙なような気も。しかし、夜のお菓子・うなぎパイにはウナギが使われているようだが、鳩サブレにハト肉が使われているとは考えにくい。多くのメロンパンにメロンは使われていないし、たい焼きにも鯛は。

キャベツ太郎はパッケージに描かれているカエルの警官の名前かもしれない。

桃太郎のようにキャベツから生まれた?キャベツこそ入っていないが、ソースの味がお好み焼きを思わせて悪くない。一度、お試しください。

ワークマンの作業グローブ ¥99(税別)

「お勧め」としているのに、どうも珍品や希少本を紹介しがちになり困る。マニアのコレクション自慢や入手エピソードなど書いても本人の自己満足にしかすぎないのは十分承知しているが…。そこで一つ定番の商品の紹介を。 ゴム張りされたこの手袋はしなやかかつ丈夫で十分な性能を持つ。またカエルのマークがなんとも愛らしい。これがなんと¥100でお釣りが!!… 消費税があるのでそれはないか…。まあ、とにかくお勧めです。

フロッシュ®の洗剤

フロッシュ®はドイツのヴェルナー&メルツ有限会社の作る環境に優しいとされるハウスケアのブランド。ドイツをはじめヨーロッパでは高いシェアを持つ。以前は日本では輸入品に頼る他なかったが、現在は旭化成ホームプロダクツが日本国内における独占販売権を取得し見かけることも多くなった。もちろん「Frosch」はドイツ語でカエルの意味。カエルは環境のバロメーターなのだ。

カエルのスノードーム snow globe

ご存じの通りカエルは変温動物なので雪の中を飛び跳ねたりはできない。というか生きてもいけない。しかしカエルのスノードームというものが世の中には存在する。しかもそれほど珍しくない。なぜ、こんなものを作ろうとする人がいるのか?はっきりとした理由は判らないが、ある程度、売れるからだろう。購入者はカエルグッズのコレクターかスノードームのコレクターにほぼ限られるだろうが。カエルグッズに限らずこういうコレクター・マニアという人の中には、それが何であってもとりあえず集めるという強迫観念にとらわれる人が一定数は必ずいる。一生、それに心血を注いだりもする。しかもその滑稽さに気が付かないばかりか自慢に思ったりもしていることも。私もこんなサイトを作っている以上、その人達の行動を笑うわけにもいかないか…。(;´д`)トホホ

カエルのマトリョーシカ матрёшка

スノードーム同様これもそれぞれのコレクターのために作られたものだろう。これも珍品というほどのものでもないようだ。でも、なんとなくユカイなのでちょっとお勧め。ただ、一体何が嬉しくてこんなものをと思わなくもない。しかも緑色でなければカエルと判らないかも。

カールおじさん人形(+ケロ太)

「カールおじさん」は明治のカールのイメージキャラクターとして生まれ、企業全体のマスコットとしても広く愛されている存在だが登場は脇役として。これが意図せず人気となりカールCMの主役にとって代わることになる。その「カールおじさん」が連れているカエルとなると当初はなおさら。そして、このカエルも今やおじさんに次ぐ人気者に。「ケロ太」という名前まである。これもやはり田園にカエルという組合せが日本人にどれほどなじみ深いものであるかの証しだろう。しかし、カールの主原料はお米ではなくトウモロコシだと思うのだが。おじさん、それでいいのか?

カール・チーズあじ 株式会社 明治

しかし日本のスナック菓子の草分け的存在であった明治のカールそのものは、時の流れにはさからえず、今は西日本のみの販売となっている。私は美味しいと思うのだけど・・・どうなんだろう。確かにわざわざ自分で買って食べたりはしなくなっていたことを思うと、東日本での廃番の責任の一端は私にもあると言えなくもない。・・・誠に申し訳ない限りだ。

これは最後のテレビCMで歌唱は河村隆一によるが、多くの歌い手を起用したこのCMの中でもっとも印象に残るのはやはり三橋美智也の歌声だろう。しみじみと心に染みる。

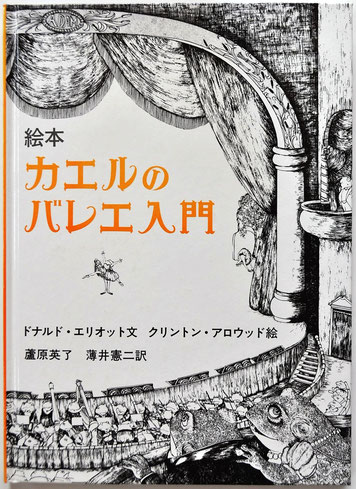

作:ケネス・グレーアム 訳:石井 桃子 絵:E.H.シェパード

グレアムの「The Wind in the Willows」を「ヒキガエルの冒険」というタイトルで石井桃子が完訳、後に改定し発刊したもの。「たのしい川べ」は中野好夫が1940年に抄訳した際の題を引き継いだ形だ。そもそも中野訳を出版したのは石井が設立した白林少年館で石井にはこの作に特別な愛情があったのかもしれない。なお中野の翻訳を参考としたことに対する感謝があとがきにも添えられている。後半の主人公のヒキガエル(Mr.Toad)はわがままで出鱈目な性格だが、悔い改め反省したところで本作は終わっている。ホントか?

また、本作は木馬座の「ケロヨンの冒険」の原作としてしられるが、ケロヨンはヒキガエルToadとしてはかなりカエルFrogよりの風貌をしている。原作は「イカボードとトード氏」というタイトルでディズニーアニメにもなっている。ソフトの販売はされていないがディズニーチャンネルで現在でも見ることが可能だ。

※ケロヨンゆかりの藤城清治美術館についてはこちらを。

石井桃子訳のカエル本

石井は「たのしい川べ」の他に「ゆかいなかえる」やピーターラビットの「ジェレミーフィッシャーどん」などのカエル本の翻訳も手掛けている。他に「かえるのえんそく」「かえるのいえさがし」という著作も。ひょっとするとカエル好きだったのかもしれない。しらんけど。石井は埼玉県の中山道・浦和宿の大きな商家のお嬢さんで多くの著作・翻訳を残しており、今でも子供受けのいい文体の書き手として評されている。

ちなみに、彼女は101年の生涯を独身で通されたようだが、とても愛らしい人だったのではと私はずっと思っている。写真はあまり残っていないみたいだが、太宰治もちょっかい出そうとしていたと言われているし、彼女も太宰のことを憎からず思っていたようでもある。これもしらんけど。

私の頭の中では、桃子つながりもあって「菊池桃子」のイメージだ。菊池桃子も読書家で今は大学で先生やっているみたいだし、メガネかけたらこんな感じじゃないかと。なんとなく似ていない?わたしだけ?

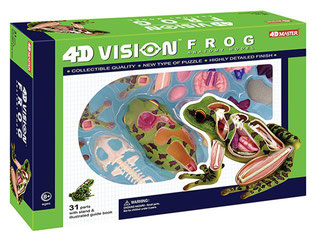

FAME MASTER (香港)

パズルのような作りのホビー商品だが大変精密に仕上げられている。現在、日本に輸入代理店がなく手に入りにくくなっているのが残念だ。このシリーズはカエル解剖模型の他にも優れた商品が多い。接着材を使用しないため、何度もばらしてカエルのからだの作りを学ぶことができる。学校で生きたカエルを解剖した経験のある人も多いと思うが、これで済むなら済ませたい。

※パッケージの商品写真は、デザイン上の理由からか裏焼の状態になっている。

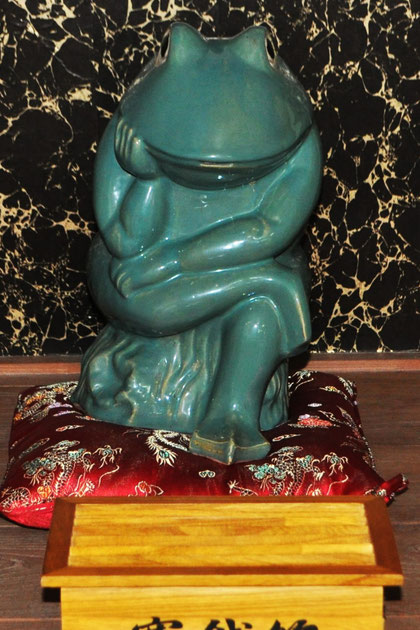

蛙の半跏思惟像

どういうわけか蛙の仏像というものが世の中には結構ある。ここでも数点は所蔵している。これはその一つだ。足を組んで瞑想にふけっているポーズをとっているだけで仏像のパロデイと決めつけるわけにはいかないが、弥勒菩薩のそれと見える。気がする。なお、これはかなりの大きさがありとても重い。

動物が仏像を真似ている造形物というのは、カエル以外にはそれほど多くは見かけない。ヒトに一番近い猿などのものはもっと多く存在してもいいようにも思うが。猿だの犬だのではヒトに近い分、ちょっと罰当たりな感じがしてしまうからだろうか。

カエルは煩悩を捨て去っているようには見えないが、日常悩むこともなく無我の境地には達しているのかもしれない。

すきすきビッキ先生 望月あきら 著

川津太郎はカエルを袋に入れて持ち歩くちょっと変わった教師だ。ビッキはカエルを意味する東北の方言だが、日本各地にも似た表現がみられる。昭和30年代、少女フレンドと週刊マーガレットという週刊少女マンガ誌が相次いで創刊した。本作はすでに少女漫画家として名のあった望月あきらが週刊マーガレットに描いた。

当時の少女漫画は手塚治虫・赤塚不二夫・石ノ森章太郎・横山光輝・楳図かずおなど男性執筆陣の手によるものが多い。これもその一つ。望月はその後、少女フレンドにサインはVを描き、少年誌に型破りな教師の活躍する学園ドラマゆうひが丘の総理大臣を発表する。ちなみに本作すきすきビッキ先生の舞台は朝日ヶ丘学園だった。

本作は電子書籍として今も購読可能。全6巻。

カエルのセミリアルフィギュア

これはカプセルトイとして販売されたもので、形や大きさはリアルのアマガエルに近い。しかし実在しない変色個体になっている。青と緑のものは微妙。

本物のカエルの顔形もそのまま可愛いと感じる人が少なくない。しかしコップのマスコットにするにはちょっとどうかと。衛生観念的に。これはおそらく机の周りの飾りとして使うものだろう。しかし、なかなか面白い。

もう少ししっかりグラスに付けられるようなら、パーティーでのグラスマーカーとして重宝しそうだ。このままでもちょっと気を使えばそれに使えなくもない。

かえるパーカー

顔のジッパーは苦しいので閉めたりしないが、それでもなかなか暖かい。ルームウェアとして着ていれば暖房費の節約になるし、おなかのポケットにものが入れられて、ちょっとした庭仕事にも使える。

流石に人目のある所で着る勇気はないが、変な人と思われても平気な人は是非。

アリバイ工作にも使えそうな至極便利なアイテムだ。

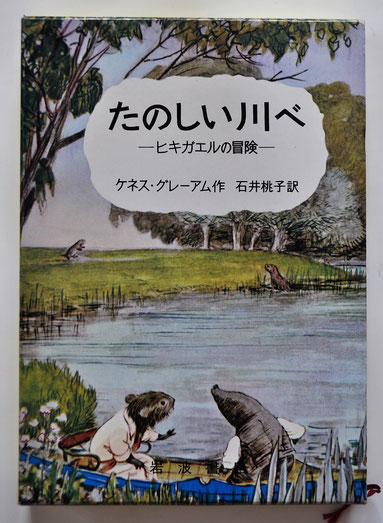

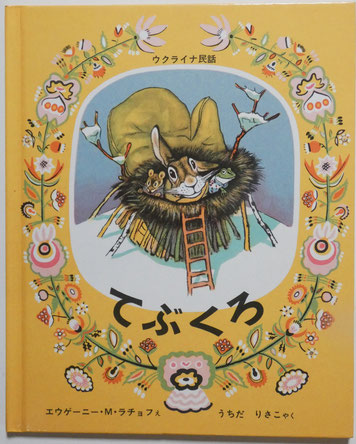

ウクライナ民話 てぶくろ

絵:エウゲーニー・M・ラチョフ

訳:うちだりさこ

おじいさんの落とした手袋にネズミやカエルなど小さな動物がすみ始める。

ウサギやキツネなどもやってきて、とうとう大きな熊までが手袋に入れてほしいとやってくる。

なんとも不思議な話なのだが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにすると。

Everything You Need To Know About Frogs

子供向けの本だが、写真やレイアウトが丁寧で大人が見ても十分に楽しめる。

一般向けのカエルの本としてもよくまとまったものといえる。

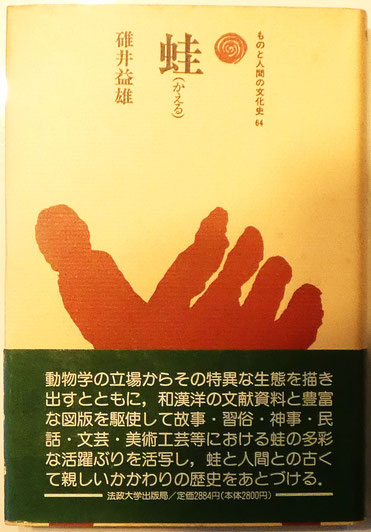

『蛙』 (ものと人間の文化史)

碓井益雄 著

カエル全般について真剣に学問として取り組まれた書籍として、おそらく日本で唯一の存在。学問風ではなく本物の学術書だ。資料の圧倒的な質と量は文化蛙学の基礎となるものと言えるだろう。他に比すべきものが見当たらない。

著者の碓井は生物学者だが、 動物学の立場からその特異な生態を描き出すとともに,和漢洋の文献資料を駆使して故事・習俗・神事・民話・文芸・美術工芸にわたる蛙の多彩な活躍ぶりを活写する。

ゲーム・漫画・アニメなど新しいコンテンツがなく、内容が古くなりつつあるのが残念だ。

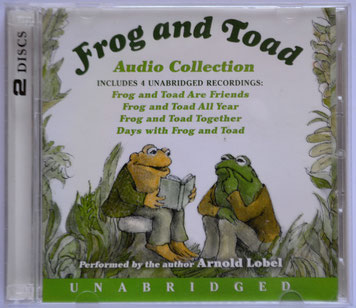

Frog and Toad Audio Collection

著者: Arnold Lobel

ナレーター: Arnold Lobel

『Frog and Toad Are Friends』邦題『ふたりはともだち』他3作を、著者ローベル本人が優しく朗読している。なんともいえない語り口は一聴の価値あり。ローベルは1987年に他界されており貴重な音声記録といえる。

CHRONO TRIGGER SQUARE SOFT

作中のゲーム音楽の評価が高くさまざまなところで今も演奏される。その一つ「カエルのテーマ」も有名。クラシックのオーケストラが演奏する曲の中でカエルと名の付く曲はこれただ一つかもしれない。

カエル風呂・50匹 Hashy

沢山のカエルたちと一緒にお風呂に入れるという夢の商品。カエル好きでない人には意味が分からないだろう。カエル嫌いの人には拷問の道具としても使えそうな優れもの。カエルグッズを作っている会社や人達には申し訳ないが、趣味のものの価値というのは絶対的でないことが多い。

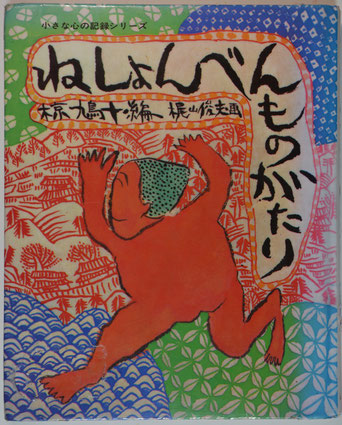

ねしょんべんものがたり

椋鳩十 編 梶山俊夫 画

ベストセラーの童話アンソロジー。「おねしょとカエル(砂田弘)」収録。わたしの恋人のみち子さんは子供のころアカガエルを食べていたというショッキングでありながらかつ心温まる彼女と祖母とのお話。今の日本ではカエル食は珍しいが世界には普通に存在する。カエル食も人間にとって大切な文化の一つと言える。

また梶山俊夫によって、表紙カバーの折り返しにはカエルが描かれていて、裏の折り返しにはヘビが描かれている。

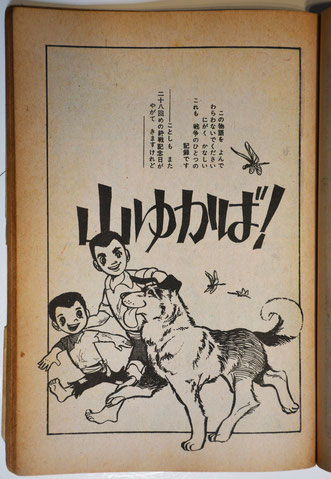

山ゆかば! 作 : あすなひろし

太平洋戦争末期の食糧難により飼い犬を処分するように迫られた子供たちは犬を守るため山にこもるという広島の疎開地での話。空腹になれば山を下りてくるだろうと高を括っていた大人達をよそに子供たちはカエルを食べて飢えをしのぐ。

「自選集からじしぼたん」に収録。これは絶版だが、電子書籍として「ぼくのとうちゃん」に収録されているものが今も購読可能。

話自体はフィクションといわれているが、カエルの皮を剥いて食べる描写は経験に基づいたもののように感じる。

作者は2001年3月22日(60歳没)

カエルの掛時計 Discovery Channel

カエルをモチーフにした時計は珍しくないが、カエルをキャラクター化したものが中心で、リアルなカエルを扱ったものは少ない。秒針にはリアルなハエも。さらに、これは毎時各カエル種の鳴き声で時刻を知らせる。しかし、カエルの鳴き声を聞き分けて時間を知る人がはたしてどれほどいるだろうか。ふつうは野鳥でしょ。これは選ばれたあなただけが特殊な時間を持てる逸品かもしれない。

KEROR French Sparkling Fruit Juice

フランス生まれのスパークリング・フルーツ・ジュース「ケロー」。シャンパンのような爽快な発泡感のある100%果汁のジュースだ。ことわっておくがカエルとは何の関係もない。しかし日本ではカエルといえばケロと相場が決まっている。カエル好きの人の集まりにはお勧めの逸品だ。

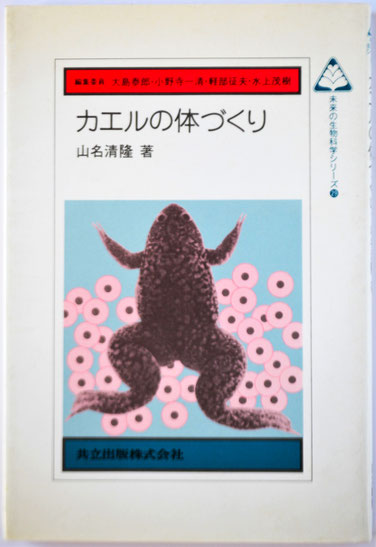

カエルの体づくり (未来の生物科学シリーズ 29)

著者 : 山名 清隆

一時代前の発生学の本。使われている実験動物はアフリカツメガエルだ。カエルは卵が大きく生命科学の実験によく使われる。アフリカツメガエルは可愛くはないが一生を水中で過ごすので、水槽で魚のように飼育できるうえ、一年中産卵をさせることも可能だ。この本が書かれた当時、カエルを使ったこの分野の論文の半数以上にアフリカツメガエルが使われていたらしい。30年近く経った今もアフリカツメガエル様の地位は高く、特殊な全ゲノムの解析もなされている貴重なカエル様となられておられる。NATURE.vol.538-7625

日本では要注意外来生物の肩書もお持ちだが、このカエルの人類に対する貢献は偉大。感謝。

『マグノリア』Magnolia 1999

1999年制作のアメリカ映画。何人かの視点で構成されている。ラストの多数の蛙が空から降って来るシーンが有名。かもしれない。ファフロツキーズ現象といわれるものだが、カエルの事例はあるものの思い違いの可能性が高いと感じる。カエル好きの人にはなんでもない映画かもしれないが、カエル嫌いの人には最高のホラー映画としてお勧めできる。カエルの落ちて来る音が怖い。

『パコと魔法の絵本 』 2008

やかましいのを我慢して観れば面白い映画だ。と思う。私は劇場で観たが泣かせる映画仕立てなので家で観た方がいいかもしれない。

「下妻物語」「嫌われ松子の一生」の中島哲也監督の作品としては、評価が分かれるところでは。少しやりすぎていなくもないと感じる人はかなりいるだろう。キャストも豪華ではあるし、変わった邦画と言えるとも思うので、見ていない人にはお勧めする。カエル映画というジャンルがあるなら、ナンバーワンと言っていいと思う。

・・・そんなジャンルないか。

カーミットのパペット Kermit the Frog

カーミットはジム・ヘンソンが最初に作り出したマペット・キャラクターだ。セサミストリートの中の1キャラのように思われているが、muppet characterのリーダーに位置する。

カーミットに限らず、カエルのパクパクした口はパペットに似合う。セサミなどでは原則声優自身が口の操作を行っているため、台詞と口の動きがぴたりと揃う。手足の操作は別の人が行うこともあるが、これは日本の人形浄瑠璃の影響による。

カーミット以外にもカエルのパペット商品は多い。是非一家に一台。これなら言いにくいことも話せる。

カエル君の方がうし君よりもパペット向きだ。

コルゲンコーワ 興和株式会社

歴史ある風邪薬群。コルゲンコーワのカエルは世間ではケロちゃんと思われている節があるがそうではない。誕生後かなりの期間、名前はなかった。もちろんヘソもない。最初は指人形として、そして薬局店頭に登場したのは昭和30年代。ライバルの象のマスコット(サトちゃん)ともに子供たちに叩かれまくった。

カエルの可愛いキャラの元祖と言えると思う。もともとのカエルにも言えることだが、身長に対して頭は大きく、手足は短い。顔は丸く、目も丸く大きい。いわゆるベビースキーマの特徴をいくつも持つ。これがヒトのかわいいという感情への信号刺激となるので、この可愛さに抵抗できない人も多いはずだ。確かにこれはカワイイ !! かも。

ケロちゃんコロちゃん 興和株式会社

コルゲンのカエルはテレビの時代とも重なり人気に。やがてケロちゃんコロちゃんへと進化する。ケロちゃんの方が女の子なので、名前のなかったカエルはコロちゃんだったということか。けろっぴやピクルスをはじめとするカワイイ系の日本のカエルキャラの元祖と考えていいだろう。是非一家に1ペア。テレビ進出の時期もケロヨンよりも早い。

リアルなカエルとは違って、このカテゴリーのものは女性が市場の大半をなしているだろう。母性の影響によると思う。誤解のないように付け加えておくと可愛いカエルのキャラクターたちがベビースキーマの全ての特徴を備えているわけではないが、これらは単独でも感情の引鉄として作用する。その一つ一つが必要条件ではない。幼児の特徴を全て確認して幼児と認識するのではない。もともとはっきりとしないカエルの首を作ることで頭身を明確にしていることも普通だが、頭身の認識強化だけでも可愛いと感じるきっかけになりうる。どこか幼児と違う特徴があるので当てはまらないというような話ではない。また口角が上がり笑顔であることもさらに可愛いと感じさせる作用にプラスするともいわれている。

少し不気味なリアルカエルものにも理解を示す女性ももちろん存在するが、逆にそれらは男性が狩猟本能に従って楽しんだ少年時代の経験に基づく懐かしさが魅力の別の商品群と考えていいかもしれない。